易经之部

《周易今注今译》叙言

《易经》,是中国文化最古老的典籍,历代正统派的学者,用许多不同的文字赞扬它,大致说来,推崇它为“群经之首”,致予无上的敬意。相反的,认为仅是古代的一部卜筮之书,近于巫祝的诬词,卑不足道,只是经过孔子传述《周易》以后,又加上历代许多学者穿凿附会,才有了后世的盲从和崇敬。甚之,近代以来,还有许多类似轻薄的讥刺。

无可否认的,《易经》原是上古卜筮的学术,但到了商、周之际,经过文王的整理和注述,把它由卜筮的范围,进入“天人之际”的学术领域,由此《周易》一书,便成为中国人文文化的基础。自东周以来,再经过孔子的研究和传述,同时又散为诸子百家学术思想的源泉,这是无可否认的事实。

因此,如要研究中国文化,无论是春秋、战国时期的儒、道、墨和诸子百家,乃至唐、宋以后的儒、佛、道等诸家之学,不从《易经》探研,便有数典忘祖之慨了。

《易经》与三易

通常我们提到《易经》,就很自然地知道是指《周易》这本书。因为中国文化,自经孔子删《诗》《书》,订《礼》《乐》以后,冠以《周易》一书,统称“六经”。经是天地的大准则,也是人生的大通道。称《周易》等书为六经,便是说明经过孔子所整理过的这六部书,它是包括中国传统文化“天人之际”所有学问的大原理、大法则。

自秦、汉以后,研究易学的,对于《易经》一书命名的内涵问题,就有“三易”之说的异同出现了。

第一:属于秦、汉以后正统儒家学派的理论,根据《易纬·乾凿度》这本书的观念,认为“易”的内涵,包括三个意义:

(一)易。就是简易、平易的意思。因为天地自然的法则,本来就是那样简朴而平易的。

(二)变易。认为天地自然的万事万物以及人事,随时在交互变化之中,永无休止。但是这种变化的法则,却有其必然的准则可循,并非乱变。

(三)不易。天地自然的万事万物以及人事,虽然随时随地都在错综复杂、互为因果的变化之中,但所变化者是其现象。而能变化的,却本自不易,至为简易。

第二:属于秦、汉以后儒、道两家学者通用的观念,根据《周礼·大卜》篇对于三易的涵义,是指上古以来直到周代初期之间的《易经》学术思想,约分为三个系统:(一)《连山易》;(二)《归藏易》;(三)《周易》。

据说,伏羲时代的易学,是《连山易》。首先以“艮卦”开始,象征“山之出云,连绵不绝”。

黄帝时代的易学,是《归藏易》。首先以“坤卦”开始,象征“万物莫不归藏于其中”。意思是指人类的文化和文明,都以大地为主。万物皆生于地,终又归藏于地。

周代人文文化的开始,便以现在留传的《周易》为宝典,首先从“乾”“坤”两卦开始,表示天地之间,以及“天人之际”的学问。

但东汉的大儒郑玄,认为夏代的易学是《连山》。殷代的易学是《归藏》。当然,周代的易学便是《周易》了。

又另有一说:认为上古的神农氏世系名“连山氏”,又名“列山氏”。所谓“连山”,便是“列山”的音别。黄帝的世系又名“归藏氏”。

因此两说,又有异同的问题存在其间,如果认为夏代所宗奉的易学便是《连山易》。殷代所宗奉的易学便是《归藏易》。到了周代,经过文王的整理,才构成为《周易》体系的易学。那么关于这两个分歧的意见,也就没有太大的出入了。

但以考据学者的观点来看《易纬·乾凿度》和《周礼·大卜》篇这两种文献资料,应该都有值得怀疑的地方。历来考据学家们,认为《易纬·乾凿度》等书,纯出汉末或魏、晋人的伪作,假托是上古的传承。这种观念,并非完全无理,也的确值得研究、考虑。

可是两汉以后的学者,硬性舍弃《周礼·大卜》的观念而不采信,偏要采用更有问题的《易纬·乾凿度》之说,认为“简易、变易、不易”为天经地义的易学内涵,这便是后世以儒理说易的根据。那是不顾考据,只取所谓三易原理的内义,用之说明易学的大要而已。

此外,关于“连山、归藏、周易”的三易之说,在汉、魏以后道家的学术思想中,便又发生了两种观念。

(一)认为《连山》《归藏》这两个系统的易学,早已失传。

(二)认为汉、魏以后的象、数易学,便是《连山》《归藏》的遗留,颇为合理。而且《连山》《归藏》易学的精义,确已成为秦、汉以后道家学术思想的主干。如十二辟卦之说,便是以“归藏”的“坤”卦为主。卦气起“中孚”之说,便是以“艮卦”的半象为用。

易名的定义

后世有人从《易经》内容所举例的动物,如龙啊、马啊、象啊、彖啊、鹿啊,等着眼,并且采用《系辞传》所说,我们的老祖宗伏羲开始画卦时有“远取诸物”的说明,认为原始的“易”字,便是取其象形飞鸟的观念。不过,此说并未引起重视。

到了近代,有人认为“易”便是蜥蜴的简化,蜥蜴这种生物,它的本身颜色随时随地变化多端,当它依附在某种物体时,它的颜色,便会变成与某种物体的色相相同。《易经》是说明天地间事物的必然变化之理,所以便取蜥蜴作象征,犹如经书中的龙、象等一样。但总不能叫它是“蜴经”,因此便取名为“易”。主张此说的,以日本的学者中最为强调。这等于在第二次大战前,说“尧”是香炉、“舜”为蜡烛台、“禹”是爬虫,同样的都含有轻薄的恶意诬蔑,不值得有识者的一笑,不足道也。

那么《易经》的“易”字,究竟是什么意义呢?根据道家易学者的传统,经东汉魏伯阳著《参同契》所标出,认为“日月之谓易”的定义,最为合理。“易”字,便是上日下月的象形。《易经》学术思想的内涵,也便是说明这个天地之间,日月系统以内人生与事物变化的大法则。

并且从近世甲骨文的研究的确有象形上日下月的“易”字。因此更足以证明道家传统和魏伯阳之说“日月之谓易”的定义之准确性。目前《易经》的学术思想,在西方欧美各国,逐渐大加流行,我们自己对国家民族祖先文化准确的定名和解释,绝对不能跟着人云亦云,含糊混淆,自损文化道统的尊严。

《易经》的作者

“易更三圣”。这是秦、汉以后的作者,对于上古形成易学传统者公认的定说。也是我们现在开始研究易学者必须先得了解的问题。

秦、汉以后,儒家学者的共同认定,开始画八卦的,是我们的老祖宗伏羲氏。演绎八卦的,当然是周文王。发扬易学精义的,便是孔子。因此说“易更三圣”就是指画卦者伏羲、演卦者文王、传述者孔子。事实上,文王演卦而作“卦辞”,他的儿子周公又祖述文王的思想而发扬扩充之,便著了《爻辞》,为什么三圣之中却不提到周公呢?据汉儒的解说,根据古代宗法的观念,父子相从,因此三圣之中便不另外提到周公了。关于这个问题,如此结案,是否公允而有理,还是很难认定。

开始画卦的,当然是伏羲,这是毫无疑问的事。经过文王演卦、周公祖述、孔子发扬以后,硬要赖掉周公在文化学术上的功劳,恐怕孔子梦对周公时,于心难安。同时,又轻易地溜掉“更三圣”的这个“更”字,也不应该。古文“更”字又有“曾经”的意思,所谓“易更三圣”者,是指易学经过三位圣人学者的整理,才得发扬光大。

由伏羲画八卦开始,到了商、周之际,再经过文王、周公、孔子三圣的研究和著述,才建立了《周易》学术思想的系统。因此可知“易更三圣”一语,严格地说,应该是对《周易》一书而言。如果说对所有的易学系统来说,硬拉下伏羲来凑合三圣,似乎有点牵强。连带这个问题而来的,便是“文王演易”和重复演绎为六十四卦的问题了。

伏羲画卦,这是古今公认的事实。由八卦演绎成六十四卦,却有四种说法:

(一)认为六十四卦也是伏羲所排列的。

(二)有的认为六十四卦也是文王的演绎。

(三)认为由八卦重复排演成六十四卦的,是神农氏。

(四)认为重复演卦的人是夏禹。

主张第一说的,以王弼(辅嗣)等为最有力。主张第二说的是司马迁等。主张第三说的是郑玄等。主张第四说的是孙盛等。

要把这四种说法加以考据确定,实在不容易,而且几乎是绝对不可能的事。至于认定重复卦象的人是周文王,大概是从“文王演易”这个“演”字的观念来推定。其实,这个“演”字,不能硬说就是演绎六十四卦的涵义,只能说是对《周易》一书六十四卦排列的次序和方式,以及《周易》书中对卦爻辞的演义而言。这是无可否认的,都是文王的杰作。至于伏羲画出的卦象,它的原来次序程式究竟是如何排演的?为什么《连山》易的排列以“艮卦”为首,为什么《归藏》易的排列以“坤卦”为首等问题,都是值得研究的。王辅嗣的主张,认为重复排演六十四卦者,仍是伏羲的创作,这是最为有理的。

“十翼”的作者及其他

研究易学,都须知道有汉儒郑玄所提出的“十翼”之说。“翼”,当然是羽翼的意思。《周易》一书的内容,有十种论著,都是辅翼易学、发扬而光大之主要著作。这便是:

(一)上经的彖辞。(二)下经的彖辞。(三)上经的象辞。(四)下经的象辞。(五)系辞上传。(六)系辞下传。(七)文言。(八)说卦传。(九)序卦传。(十)杂卦传。

这是郑氏对于《周易》内容所作的分类范围,凡欲研究易学者,应当先加了解。

至于有关“十翼”的作者问题,大致说来,又有三种异同的见解。

一般的认定,“十翼”都出于孔子的手笔。这是传统的观念,完全从尊孔的意识出发。

其次,认为文王作《卦辞》,当然没有问题。但是《象辞》也是周公的著作,并且根据《左传》中“韩宣子适鲁,见易象”说:“吾乃知周公之德”的话,更为有力的佐证。汉末的学者马融、陆绩等,都同意主张此说。

事实上,《象辞》与《彖辞》对卦象的论断,有许多地方,彼此互有出入,实在难以确认同是一人的观点。复次,除了《象辞》《彖辞》以外,关于《系传》以及《序卦》《说卦》等篇,不但它的文辞、思想,处处有先后异同的论调,严格说来,绝对不能认为都是孔子的手笔。其中有许多观念,可能都是孔子以后后人的著作。或者可以说是孔门弟子们的著作,统统归并于夫子的名下,那也是古代著述中常有的事。

易学的传承及其他

在中国文化的领域中,自经孔子删《诗》《书》,订《礼》《乐》之后,由他编著了六经,赞述《周易》以来,关于《周易》易学的传承,在司马迁的《史记》,班固的《汉书》,以及范晔的《后汉书》中,都记载有孔子以下易学传承的系统。

但自唐、宋以后,我们所读的《周易》,关于“十翼”的排列程序,事实上,大多都是根据魏末王弼的排列的。他把“乾”、“坤”两卦的文言,拿来放在本卦下面,同时把《系传》的中间次序,有些地方也照他自己的意思来颠倒安排。等于我们现在读的《大学》一书,那是经过宋儒的安排,并非原本的《大学》的次序。现在对于研究《周易》来讲,这点应当注意及之。

自孔子至战国末期的易学:孔子授商瞿,商授鲁桥庇子庸,子庸授江东对 臂子弓(其人是荀卿之子),子弓授燕周丑子家,子家授东武孙虞子乘,子乘授齐田何子庄。此其一。

臂子弓(其人是荀卿之子),子弓授燕周丑子家,子家授东武孙虞子乘,子乘授齐田何子庄。此其一。

又:孔子殁,子夏也讲易学于河西,但受到孔门同学们的驳斥,认为他对于易学的修养不够,所以子夏以后的传承,并无太准确的资料。唯后世留传有《子夏易传》一书,真伪难辨,但确具有古代“易学”思想上的价值。此其二。

西汉的易学:田何授(东武)王同子中、(洛阳)周王孙、(梁)丁宽、(齐)服生。四人皆著《易传》数篇,但后世已散佚。

其次:自(东武)王同子中一系,再传(菑川)杨何,字元敬。元敬传京房,房传梁丘贺,贺传子临,临传王骏。

丁宽一系,又再传田王孙,王孙传施 ,

, 传张禹,禹传彭宣。

传张禹,禹传彭宣。

以上都是著名专长易学学者的传承。至于阴阳、纳甲、卦气等易学,自田何到丁宽之后,又另有一系。

主阴阳、卦气之说的,由王孙传孟喜。喜再传焦赣,字延寿,著有《易林》一书,迥然打破《周易》的蹊径。又另一京房,承传焦延寿的易学,著有《京房易传》一书,开启象数易学的阴阳“纳甲”之门。

东汉与后汉的易学:西汉的易学,到了东汉时期,其间的传承似乎已经散失不备,因此象数之学与易理的分途,也便由此而形成了。后汉的易学,传承的系统更不分明。此时的著名易学大家,便有马融、郑玄、荀爽、刘表、虞翻、陆绩,以及魏末的王弼等人。

其中荀爽的易学,曾经有后人采集当时的九家易学合成一编的论述,故在后世研究易学中,经常有提到“九家易”或“荀九家”的名词,就是对此而言。

郑玄的易学,开始是学京房的象数,后来才舍离京学,专学费直之说,以孔子《易传》来解说易学。

汉末的易学,大概都跟着荀爽、虞翻的脚跟而转,愈来愈加没落,因此才有青年才俊的王弼的起来别走一途,专从老、庄玄学的思想而说“易”了。最为遗憾的,后世的易学,大体上又一直跟着王辅嗣的脚跟在转,不能上穷碧落,下极黄泉,直探羲皇之室。

两派十宗及其他

由秦、汉以后直到现在,大致综合易学发展的系统,我过去曾胪列它为两派六宗。所谓两派:

(一)即是以象数为主的汉易,经唐、宋以后,其间贯通今古的大家,应当以宋代邵康节的易学为其翘楚。又别称为道家易学系统的,这便是道家易学的一派。

(二)宋儒崛起,间接受到王辅嗣等易注的影响,专主以儒理来说易的,这便是儒家易学的一派。

所谓六宗:

(一)占卜。(二)灾祥。(三)谶纬。(四)老庄。(五)儒理。(六)史事。

“占卜”、“灾祥”、“谶纬”等三宗易学,其实都是不脱象数的范围。以“老庄”来说易的,开始于魏、晋之初,由阮籍、王弼等开其先声。继之而起,便有北魏以后的道教,套用东汉魏伯阳著《参同契》的观念,彼此挹注,杂相运用“易”与“老庄”的道理。“儒理”说易,大盛于南北宋时期,如司马光的《潜虚》、周敦颐的《太极图说》、程颐的《易传》,以至于朱熹的《易本义》等,大抵都属于这一范围。史事一系,也由宋儒开始,如杨万里的易学,便偏重于这一观点。

事实上,我以前所提出的六宗之说,还不能尽概两千余年易学关连的内容。如果加上由象数易学的发展,包括术数的杂易等,应该可归纳为十宗,除了以上所说的六宗以外,另有四宗,便是:

(七)医药。

(八)丹道。

(九)堪舆。

(十)星相。

至于明末清初,佛教中的大师,如蕅益和尚所著的《周易禅解》、道盛和尚的《金刚大易衍义》等,都从唐末曹洞宗的爻象思想所开发,虽别有会心之处,但究竟不能列入易学的正宗。但上述四宗所涉及的易学,都以象数为主,比较偏向于固有的科学性质,素来不为寻章摘句、循行数墨的学者所能接受,因此在过去的学术专制时代中,便被打入江湖术士的方伎之流,无法有所增益与发明,颇为可惜。

事实上,《易经》学术思想的根源,如果离开象数,只是偏重儒理,对于中国文化来说,未免是很大的损失。古人所谓“象外无词”,也便是这个意思。如果潜心研究象数的易学,配合科学思想的方法,相信必有更新的发现,很可能会替中国文化的前途,开发更大的光芒。古人虽然也有这种企图,但始终不敢脱离前人的窠臼。例如焦延寿的《易林》、京房的《易传》、北宋邵康节的《皇极经世》,以及假托邵康节所著的《河洛理数》、明代术数家们所著的《太乙数统宗》等易书。虽然对于象数易学,别有心得,完全不采用《周易》的原意,大胆地创设卦爻辞例,但仍困于灾祥休咎的观念,只作人事吉凶的判断,并未扩充到仰观天文,俯察地理,中通万物之情的境界。

清代的儒者,研究易学的风气颇盛,如王船山、惠栋、江永、焦循等,都有专著,唯仍多依违于汉、宋儒易的范围,为清代的经学生色不少,如近人杭辛斋、尚秉和颇得象数的效用,亦自成家。

易学的精神

唐、宋以后的易学研究,应该说又建立了另一“三易”之说。这个新的“三易”观念,也是说明秦、汉以后以至现代的易学内涵之范围。换言之,唐、宋以后所谓易学的内涵,它大要包括有“理、象、数”的三个要点。如果用现代的观念来说:

“理”,便是类似于哲学思想的范围。它是探讨宇宙人生形上、形下的能变、所变,与不变之原理。

“象”,是从现实世界万有现象中,寻求其变化的原则。

“数”,是由现象界中形下的数理,演绎推详它的变化过程,由此而知人事与万物的前因后果。反之,也可由数理的归纳方法,了解形而上的原始之本能。

再来综合这三种内涵的意义,便可知“易理”之学,是属于哲学性的。“象、数”之学,是属于科学性的。总而言之,完整的易学,它必须要由“象、数”科学的基础而到达哲学的最高境界。它并非属于纯粹的思想哲学,只凭心、意识的思维观念,便来类比推断一切事物的。

宇宙万象,变化莫测。人生际遇,动止纷纭。综罗易学“理、象、数”的内涵,无非教人知变与适变而已。知变是“理”智的结晶。适变是“象、数”的明辨。《礼记·经解》中,提到易学的宗旨,便说“絜静精微,易之教也”。所谓“絜静”的意义,是指易学的精神,是具有宗教哲学性的高度理智之修养。所谓“精微”的意义,是指易学“絜静”的内涵,同时具有科学性周密明辨的作用。但在明辨理性之间,倘使不从沉潜静定的涵养而进入易学的境界,稍一走向偏锋,便会流入歧途,自落魔障。故《经解》中,又说到易学的偏失,很可能会“使人也贼”。

从“理、象、数”的精华来看易学,由“乾”、“坤”两卦开始,错综重叠,旁通蔓衍,初从八卦而演变为六十四卦。循此再加演绎,层层推广,便多至无数,大至无穷,尽“精微”之至。

如果归纳卦爻内在的交互作用,便可了解六十四卦的内容,只有“乾、坤、剥、复、睽、家人、归妹、渐、姤、夬、解、蹇、颐、大过、未济、既济”等十六卦象。在六十四卦的内在交互中,这十六卦象,每卦都出现四次。

再由此十六卦而求其内在交互的作用,便只有“乾、坤、既济、未济”四卦,每卦各出现四次。

复由此类推,就可了知在此天地之间,除了“乾、坤、坎、离”代表阴、阳的元本功能以外,凡宇宙以外的物理或人事,无论如何千变万化,它的吉凶观念价值的构成,唯有“既济、未济”两个对待的现象而已。

由此而精思入神,便可了解一画未分以前,阴、阳未动之初的至善真如之境界,可以完全体认大易“絜静精微”的精神,就能把握到自得其圜中的妙用了。

本书译事的经过

本书的完成,说来非常惭愧。远在三年前,有一天,程沧波先生对我说:商务印书馆要翻译《周易》为白话,这个工作,原来是由刘百闵先生担任。刘先生承诺以后,忽然作古,所以王云五先生与程先生谈起,想叫我来担任这个工作,我与百闵先生也认识,当时听了,便冲口而出承担了此事。在我的想法,如果没有别的打扰,每天翻译一卦,至多半年可以完成。谁知开始着手翻译时,才发现许多难以解决的问题。例如:

一、译本的原文是《周易》,必须要尽量与原文原意不离谱。不可以随便说自己的易学见解,也不能独取某一家的易学见解为准。

二、上古的文字,一个字或两三个字便可代表一句话或几句话的语意。如果已经了解了古文的内涵,《周易》原文的本身,本来就是白话,用不着更加语译。现在既要用现代语来译出,既不能离经一字,又必须要加上解释字义、考证原意等工作。有时原文只用一个字,但我们需要用好多字来表达它,而且还不能作到尽善尽美。因此便要在“今译”以外,再加“今释”,才能了解。

三、历代学者对于“五经”的著述和研究,包括“四库”以后的著述,如《皇清经解》,《续皇清经解》等书以外,要算有关《易经》的著述为最多,而且各家都别有会心,甚至互相矛盾的也不少。

我们当然也不能忽略这些资料而不顾,究竟如何取裁也是一个很大的问题。

我当时的立意,是以汉易为原则,尽量避开宋易的解释。因为易学的内涵,虽然以“理、象、数”为主,如果真能懂得了注重“象、数”的汉易,其理自然便在其中了。“象外无词”,原是研究易学的笃论。

有了这些问题横梗在前,所以开始翻译乾坤两卦时,便费了一个半月的时间。其余每一个卦,原意计划用一个星期把它翻译出来,结果还是不能如愿以偿。

在这一段时间,除了手边原有收藏有关《易经》的书籍以外,还得王新衡先生的帮助,送我一套文海出版社《国学集要》第十种中有关《易经》这一全部的书籍,盛意可感,至今还欠上这笔情债。

跟着,我的俗事和课务纷至沓来,实在无法闲坐小窗翻《周易》了,所以一拖再拖,翻到“观”卦时,便搁笔迟延,一直没有继续工作。中间曾经写信向王岫老商量,希望另请高明完成此事,结果岫老又坚持不便改约。

去年春天,徐芹庭来看我,谈到《易经》译稿的事,他看我忙的可怜,便愿意替我完成其事。我当时也想叫他试试看。因为芹庭刚进师大的那一年,便认识我。除了欣赏他诚朴的气质以外,还有很多难能可贵的善行,不是一般人能做到的。他是一个孝子,每个星期都要赶回苗栗乡下,赤脚耘田,帮助父母去种地。所以我就叫他先从《来注易经》入手,希望他对《易经》下番工夫,结果他的硕士论文照着这个目的来完成,博士论文则研究汉易。他目前偏重“来易”和汉易。从我研究“象、数”方面的朱文光博士,又远在国外,不能和他互相切磋。

半年以后,芹庭送来全部译稿,他从“噬嗑卦”以后,一气呵成的成绩。我看过以后,便对他说:“很可惜你仍未脱离‘来易’及汉易的范围。但是,有了这样的成就,的确很不容易。”

这样一搁又是一年。到了年底,程沧波先生又催我交卷。我也觉得实在说不过去了,再去信和岫老商量,希望能采用芹庭的译稿,而且由芹庭负起这本书的著作责任。结果得到岫老的勉强同意,但说必须注明是我和芹庭的合著。因此才有本书的问世。

但我仍以至诚,向商务印书馆和王云五先生以及读者,致无限的歉意。才力和精力有限,未能达成想象中的任务,希望将来能够好好地完成一部《易经》的研究,贡献给大家以作补偿。这是否能成为“既济卦”或“未济卦”的祝词,便很难预料了。

(一九七四年,台北)

《周易今注今译》再校后记

商务印书馆,在王岫老主持今注今译经部第一集之时,《周易》一书,因刘百闵先生逝世,辗转交由我来语译,其间经过,已略于叙言。然我所从事者,仅上经二十卦(由乾卦至观卦)而已。

《周易今注今译》出版发行以后,经诸学子发现有漏今译今释者,已悔付托匪人,狂简从事,愧疚不已。近年以来,又经诸学子陆续发现误译及简陋之处者,更加惶悚。乃转请商务印书馆负责诸公,再付校雠。俾稍能补阙以交卷,待他日真得息影专心时,当为易学尽本分之贡献。今由蔡策、朱文光二人审核今译部分,差已完整。至于今释部分,后续者偏于虞(翻)易之处,及未能完全语译详明者,不及尽能更正,至以为憾。

一九四四年暑期,我过四川嘉定乌尤寺复性书院,晋访马一浮先生,谈及先生之著述,承告“深悔昔年轻率著书,拟欲尽毁其版而不尽能”云云,言下颇为不快。而我意谓先生谦抑自牧,或未必然。然读蔡元培先生自述传略,有云:“孑民在青岛不及三月,由日文译德国科培氏《哲学要领》一册,售稿商务印书馆。其时无参考书,又心绪不宁,所译人名多诘屈。而一时笔误,竟以空间为宙,时间为宇。常欲于再版时修正之”等语。方知人生非年事经历不到处,决不能深悉悔恨前非之心情。今特志于卷首,庶明向读者发露忏悔之意,并待他日自能善于补过也。

(一九八四年,台北)

《易经数理科学新解》序言

《易》之为书,深密难穷,为群经之宗祖。河洛精蕴无尽,范围品物而无遗。与其精蕴深密,昧者浅尝点滴,诩为悉知千古秘学。达者韬光守晦,艰其薪传。于是历世愈久,支离愈甚,易有随时偕进之义,诚如是乎!倘未然也。

传统易学,约其演变,有汉易、宋易之分。综其支流,有占卜、 祥、象数、老庄、儒理、史事诸宗。古太卜掌占卜而断之以易,此占卜之宗也。汉儒去古未远,推演象数,阴阳五行之说。统入其学,此象数之宗也。京房、焦赣诸贤,专言

祥、象数、老庄、儒理、史事诸宗。古太卜掌占卜而断之以易,此占卜之宗也。汉儒去古未远,推演象数,阴阳五行之说。统入其学,此象数之宗也。京房、焦赣诸贤,专言 祥,图谶之言迭兴,此

祥,图谶之言迭兴,此 祥之宗也。扬子云著《太玄》,以九畴之数,合卦象而言天道,应为别裁。王弼、王肃以老庄言易,开两晋玄学之风,此老庄玄易之宗也。魏伯阳著《参同契》,隐含卦气、变通、爻辰、升降、纳甲之义,参合老庄之说,以言丹道,儒者未之或信,然开千古丹经援易之风,实自此始。宋儒胡瑗、程颐以儒理言易,此儒理之宗也。邵康节以易统造化,出入儒道,别树学幢。李光、杨万里以史事言易以明人事之变,此以易论史事之宗也。僧肇引易理而入佛,曹洞师弟,据卦爻立五位君臣之义,以理心性之修证,开后世以易拟佛之渐。明清以还,治易诸儒,代有辈出,卓尔名家者颇有其人,要皆不出汉、宋诸学遗绪,回翔于谈玄实用之间。迨乎清末,西学东渐,学术文物,于兹丕变,易学衰歇,不绝如缕。先圣有言:“作易者其有忧患乎!”稽之往史,每当世运邅屯悔吝之际,必有贤者奋起,荷负开继,或述而不作,或作而不传,其感于忧患而望于治平者,诚有是于斯言也。

祥之宗也。扬子云著《太玄》,以九畴之数,合卦象而言天道,应为别裁。王弼、王肃以老庄言易,开两晋玄学之风,此老庄玄易之宗也。魏伯阳著《参同契》,隐含卦气、变通、爻辰、升降、纳甲之义,参合老庄之说,以言丹道,儒者未之或信,然开千古丹经援易之风,实自此始。宋儒胡瑗、程颐以儒理言易,此儒理之宗也。邵康节以易统造化,出入儒道,别树学幢。李光、杨万里以史事言易以明人事之变,此以易论史事之宗也。僧肇引易理而入佛,曹洞师弟,据卦爻立五位君臣之义,以理心性之修证,开后世以易拟佛之渐。明清以还,治易诸儒,代有辈出,卓尔名家者颇有其人,要皆不出汉、宋诸学遗绪,回翔于谈玄实用之间。迨乎清末,西学东渐,学术文物,于兹丕变,易学衰歇,不绝如缕。先圣有言:“作易者其有忧患乎!”稽之往史,每当世运邅屯悔吝之际,必有贤者奋起,荷负开继,或述而不作,或作而不传,其感于忧患而望于治平者,诚有是于斯言也。

今世治易诸贤,信而好古者有之,疑而讥嫌者有之。或从传统,或言男女,或轻记事,或匹科学。以逻辑(logic)符号说易者有之,以自然科学释易者有之。潮流所趋,夹珠玉泥沙而俱来,虽未前迈古人,易学日新,此亦时势所必然也。余潜心学易有年,智浅识陋,未尽探赜索隐之妙,欲求寡过,亦须天假之年,庶几可望。平居偶为新进诸子论易,徒涉皮毛已耳。今觏薛氏宿讲易经河洛著述,观其所由,乃比以现代自然科学之数理而相互发明,故原名其书曰《易经科学讲》。曰:超相对论。诸生有研读其书者,率议重梓,以广流传,俾粗言自然科学之拟易者,资为借鉴。倘温故知新,有所发现,亦为天地立心,生民立命之意欤。爰为言之如是。

(一九六四年,台北)

《周易尚氏学》前言

余自少年玄尚易学,壮岁行脚四方,孜孜以访求易学经师,参寻术数高士为乐。中间世易国变,而向学之志靡懈。今已皎皎华发,于学于易,终未敢云窥其堂奥。久闻尚秉和先生湛深于易学,所著《周易尚氏学》,享誉士林,惜乎终未得见。顷间汪君忠长游美乍返,见赠是书,喜能得偿夙愿。展读感佩,固甚尚矣。其学引经注经,阐发千古幽隐易象,昔无出其右者。唯于数理玄阃,惜未抉赜为憾。然其取法之诚谨,能不肃恭礼敬之耶!发扬前修绝学,启迪后贤新智,是为宿志。故为之记而付印行焉。

(一九八一年,台北)

《读易劄记》序

《易》之为书,周流六虚,变动不居,是其大要。与其不居于一隅,于是范围天地而不过,曲成万物而不遗,如百川入海、万学同睐、千彩丽空、十方异见。道并行而不相悖,何一而非《易》,何一而赅《易》焉。《四库全书》睐类十三经历代之疏注,唯《易》四百七十六部、都四千一百十九卷。远超春秋百家之言。乾嘉以后,犹不预其数。近代作者尤众,一得十挹、意迈前贤,而终未能意得忘象、鱼脱筌遗也。虽然,分河饮水、别树门庭,而资生解渴、各取所需,庸何伤哉,抑何碍耶!

休宁汪君忠长,学《易》于知命之年,睐志于摄生之道,于是糅诸家理象之旨,汇成一家之言,著书立说,题曰《读易劄记》,固是观成,且亦学效,唯其将有远行,属为之言,适余春假期中,督众禅悦,因循时日,稽延应命。今因梓工将竣,亟起援笔为书。秉老氏赠人以言之趣,为之记曰:

羲皇之上,未画无形,几动象生,数具理神。敷陈万类,

截决要津。悟通心易,不着点尘。成师无朕。慎莫师心。

(一九八二年孟春,台北)

阎著《易经的图与卦》序

吾国上古之世,文武本不分途,及至春秋,孔门七十子之徒,文武兼资,习以为常,亦多可考可证。时代愈降,文韬武略,渐至分途,积弊所至,常以不学无术以视革胄之士,亦由来久矣。故在吾国军事史上,以书生从戎,功遂名就而彪炳史册者,莫盛于清代中兴之际,然亦仅曾、左、彭、胡麾幕之佐。君子豹变,殊不多觏。故论军中学术之盛,人才辈出者,较之往史,尚莫过于国民革命军之后期,如此时此地之辉煌灿烂也。

阎君修篆,以书生而从军有年,其在军书旁午,狼烟锋镝之间,终不辍学忘读,不敢或忽学以补不足之训。前者君之博士学位论文,即以《周易论卦》而卒业。今复以《易经的图与卦》一书,嘱以为序。忝属先闻,诚不可却,乃强为之言。

夫以易学之渊源幽远,浩博综罗,两汉以还,有关经学之注释,多莫过于《易经》。自唐虞世南有言:“不读《易》,不可为将相。”于是有用世之志,济世之才者,尤孜孜有索于《易》矣。然迄宋、元、明、清以降,纵览易学之作,图文并茂,万象森罗。但云山虽同,蹊径各别,是非纷然,非羲皇上人,孰敢确其一是。唯从易简而视之,则古今修途,仍皆局限于《易》之图变、《易》之数演。甚至,亦如数学中之游戏数学,虽慧思奇奥,终莫出此数学公式之范畴,而究之实用,及今虽穷人类之智术,犹未探得其足资利用之源,可以开物成务之功也。不然,则析理于人伦日用之间,坐谈心性,徒托空言而已。此实为易学圣明之痼病,更有甚于《礼记·经解》篇中所论《易》之弊也之说矣。或有说曰:《易》所统摄三玄之言,皆时兴于衰变之世。今者,易学勃兴,虽曰受国际学者注重中国文化之影响,然不期而合于世道衰变之际,可不惧哉!曰:是何伤乎,苟谓三玄之学,皆起于衰世,则孔孟之说,岂作于盛平之时耶?人事有代谢,世道有兴衰,而学则永固,隋末有河汾讲学之后,即有盛唐之崛起,庸何伤哉!唯望今时学者,志心于图卦之说,苟能舍其筌象,而得其圜中以应用无穷,则为幸矣。是为序。

(一九七七年,台北)

《太乙数统宗大全》序

术数之学,原出于阴阳之官,阴阳设官,始著于三代,盖职掌星象,顺适农时,因应人事者也。然溯其源流,旷渺幽远,书载犹阙,稽之初民,智识朴实,茫茫世事,欲逆料而知来者少,于是托赖占卜,以决休咎。继而文明进展,人事纷繁,卜筮之术,枝蔓流衍,同异互见。然原始要终,不外五行、八卦、九宫、历算。随之据星象而纳甲于八卦,引九宫而遁伏于奇门,于是太乙、六壬、丁戊、紫白、方伎竞起,各擅胜筹。

秦汉之间,援易象数而为术,谶纬之说,弥漫上下,有学无学,咸准为式,虽通儒硕学,亦所难免。唐宋之际,佛道学说,参杂并陈,自希夷传太极图像,邵子宗河洛理数,会三元于往复,列四象而为元会运世,于是托古图谶,附会预言者,屡出不鲜。佞之者奉为天则,辟之者嗤为妄诞,要皆未明天时人事之机枢,虽曰天命,岂非人事;固为人谋,亦应天运。欲穷其奥,此乃天心所秘,非聪明睿智,至诚通慧者所难知也。苟有其人,则知未必言,言又放诞,神秘理事,流散支离,群以江湖小术而目之矣。

固知人事有代谢,往来无古今,物情递变,虽微渺而不可思议,而先圣有言,数往者顺,知来者逆。居易以俟命,极言其大象细则,未尝不可测知。第学之未至,知之不逮耳,盖术数之学,实据于天文、地理,物情演变之妙而定其准则,虽小道,亦有可观者矣。苟扩而充之,启发慧知,方之今日科学,大有互相发明之处。昔儒囿于传统,目为杂学,置而不论。吾尝有言:欲言中国文化,如不通杂家之说,殆难窥其全貌。今英人著有《中国科学技术发展史》(Science And Civilisation In China)者,其所引用,多为杂家之学,适符斯语,能不慨然。

黄陂胡玉书夫子,沉潜易象数之学五十余年,余尝从之执经问难,多所启迪,犹未悉尽其学。宋今人君欲将《太乙数统宗大全》梓版,征之于余,乃举以质之夫子,咸嘱为言。夫太乙之说,原于天干之名数,而胎息于方伎者流,道家论天地星辰消息,列述太乙之神,汉代刘向校书于天乙阁,托太乙燃藜而为奇。医有太乙之 ,兵有太乙之术,异名愈出,恍惚难测。实皆寓阴阳于象数,寄变化于神奇。太乙数者,虽不类同于河洛法则,参合三元运转,述象数之变而推知人事之理者,其揆一也。会之者,应用之妙,存乎一心。床之者,但存闻阙疑,留待后昆,或可随时偕进于文明之途欤!是为序。

,兵有太乙之术,异名愈出,恍惚难测。实皆寓阴阳于象数,寄变化于神奇。太乙数者,虽不类同于河洛法则,参合三元运转,述象数之变而推知人事之理者,其揆一也。会之者,应用之妙,存乎一心。床之者,但存闻阙疑,留待后昆,或可随时偕进于文明之途欤!是为序。

(一九六五年岁次乙巳腊月南怀瑾序于台北)

朱文光著《易经象数的理论与应用》代序

东西文化幕后之学

人类的思想与行为,乃形成文化的主体。到目前为止,人类的文化汇成东西两大系统。但这两大文化系统,除了人文科学与自然科学的种种,无论东方文化或西方文化,都有一种不可知的神秘之感存于幕后。例如宇宙与一切生物的奥秘,人生的命运和生存的意义等问题,仍然是茫然不可解的一大疑团,还有待于科学去寻探究竟的答案。将来科学的答案究竟如何,现在不敢预料。但在东西双方文化的幕后始终存在着一个阴影,有形或无形地参加文化历史的发展,隐隐约约地作为导演的主角。无论学问、知识有何等高深造诣的人,当他遭遇到一件事物,实在难以知其究竟,或进退两难而不可解决的时候,便本能地爆发而变成依赖于他力的求知心,较之愚夫愚妇,并无两样。

术数与迷信

在中国五千年文化的幕后,除了儒、佛、道三教的宗教信仰以外,充扮历史文化的导演者,便以“术数”一系列的学说为主。由于“术数”的发展而演变为各式各样求预知的方法,推寻个人的、家庭的、国家的、宇宙的生命之究竟者,分歧多端,迷离莫测。世界上有其他学识的人虽然很多,但对于这些学识未曾涉猎者,由于自我心理抗拒“无知”的作祟,便自然地生起“强不知以为知”的潜在意识,贸然斥拒它为“迷信”。其实,迷信的定义,应指对某一些事物迷惘而不知其究竟,但又盲目地相信其说,才名为“迷信”。如果自己未曾探讨便冒昧地指为迷信,其实反为迷信之更甚者。相反地,自犹不知其究竟而深信其说为必然的定理,当然属于迷信之尤。但在中国过去三千年来的帝王、将相,和许多知识分子,以及一般民间社会,潜意识中都沉醉于这种似是而非的观念里,以致埋葬了一生,错乱了历史上的作为,事实俱在,不胜枚举。那么,这一类的“术数”学识,究竟有无实义?究竟有无学问的价值?而且它又根据些什么来凭空捏造其说呢?这就必须要加以慎思明辨了。

西方文化吹起了新术数的号角

最近,一个学生自美国回来探亲,他告诉我目前正在加州大学选修“算命”的学科,而且说来津津有味,头头是道,但大体都是根据大西洋学系和埃及学系的“星相学”而来,与中国文化的渊源不深。年轻的国家,文化草昧的民族,正以大胆的创见,挖掘、开发自己文化的新际运,不管是有道理或无道理,加以研究以后再作结论。但本自保有祖先留下来五千年庞大文化遗产的我们,却自加鄙弃而不顾,一定要等到外人来开采时才又自吹自擂的宣传一番了事,这真是莫大遗憾的事。

一九七一年朱文光博士自美国回来任教台大农学院客座副教授的一年期间,在其讲学的余暇,不肯浪费一点时间,秉着他回国的初衷,帮助我整理有关这一类的学科。可惜的是时间太短,经费又无着落,未能做到尽善尽美的要求,他又匆匆再去国外搜集资料。因此只能就初步完成的草稿,交付给我,算是他这次回国研究工作的部分心得报告。有关解释和未完的事,又落在我的肩上。偏偏我又是一个“无事忙”的忙人,实在不能专务于此。况且对科学有认识、有造诣的助手难得,肯为学问而牺牲自我幸福的人更不易得。科学试验的设备和图书资料等等问题,都一筹莫展,也只有把未完的工作,留待以后的机缘了。

术数之学在中国文化幕后的演进

在中国五千年文化的幕后,有关“术数”一门学识,不外有五种主干,综罗交织而成。一、“阴阳”、“五行”;二、“八卦”、“九宫”;三、“天干”和“地支”;四、天文星象;五、附托于神祇鬼怪的神秘。这五种学说,开始时期,约有两说:(一)传统的传说,约当公元前二千七百年之间,也就是黄帝轩辕氏时代。(二)后世与近来的疑古学派,宁愿将自己的历史文化“断鹤续凫”式的截断缩短,而认为约当公元前一千七百年左右,也就是“商汤”时代之后,才有了这些学说的出现。反正历史的时间是不需花钱的无价之宝,它不反对任何人替它拉长或缩短,它总是默默无言的消逝而去。我们在它后面拼命替它争长,它也不会报以回眸一笑以谢知己。即使硬要把它截短,它也是悠然自往而并不回头。

但由于这五类主干的学说,跟着时代的推进而互相结合,便产生了商、周之间“占卜”世运推移的学识了。历史上有名的周武王时代,“卜世三十,卜年八百”之说,便开启后世为国家推算命运之学的滥觞。到了东周以后,也正是孔子著《春秋》的先后,占卜风气弥漫了“春秋”时代的政治坛坫。“战国”之间,自邹衍的阴阳之说昌盛,谈天说地的风气,便别立旗帜,异军突起于学术之林。尽管卿士大夫的缙绅先生们(知识分子)如何的排驳或不齿,但贤如孟子、荀子等人,也或多或少受其影响而掺杂于其学问思想之间,历历有据可寻。秦、汉之间,五行气运与帝王政治的“五德相替”之说,便大加流行,左右两汉以后两千多年的中国政治思想和政治哲学。尤其自秦、汉以来,“占卜”“星相”“阴阳”“择日”“堪舆”(地理)、“谶纬”(预言)等学,勃然兴起,分别饮水而各据门庭,即使两汉、魏、晋、南北朝而直到唐、宋以后二千多年来的历史演变,幕后都弥漫着一股神秘而有左右力量的思潮,推荡了政治和人物的命运,其为人类的愚昧,抑或为天命固有所属,殊为可怪而更不可解。在这中间,正当汉、魏时期的佛学输入,又渗进了印度的神奇“星象”学说。到了隋、唐之际,又加入了阿拉伯的天文观念。因此参差融会而形成了唐代“星命”之学的创立,产生李虚中的四柱八字之说,和徐子平的“星命”规例。

星命和星相与心理的关系

人类本来就是自私的动物,人生在世最关心的就是自己的幸福和安全。其次,才是关心与六亲共同连带的命运。因此自有子平“星命”之学的出现以后,人们便积渐信仰,风行草偃而习以为常了。但是子平的“星命”之学的内容,一半是根据实际天文的“星象”之学,一半又掺杂有京房等易象数的“卦气”之说的抽象“星象”观念,同时又有印度抽象“星象学”的思想加入而综合构成。如果精于此术的推算结果,大致可以“象其物宜”,可能有百分之九十的相似。否则,墨守成规,不知变通的,便承虚接响,或少有相似而大体全非了。

从隋唐、五代而到北宋之际,有关“占卜”的方法,便有《火珠林》等粗浅的书籍留传。它所用在“占卜”的方式,大体仍是脱胎于京房的卜算,但又不够完备、精详。有关国家历史命运的预言,脱胎于两汉的“谶纬”之说的,便有李淳风“推背图”的传说,风行朝野,暗地留传在历史文化的幕后,左右个人、家庭、社会、国家等种种措施的思想和观念。同时“相人”之术——通常人们习惯相称的“看相”,也集合秦、汉以来的经验,配上“五行”“八卦”等抽象的观念,而逐渐形成为专门的学识。人处衰乱之世,或自处在艰难困苦的境遇中,对于生命的悲观和生存前途的意义和价值之怀疑,便油然生起,急想求知。俗语所谓:“心思不定,看相算命”,便是这个道理。

宋代以后的术数

这种学识的内容,历经两三千年的流传,自然累积形成为不规则的体系。从宋代开始,便随着宋朝的国运与时代环境的刺激,自然而然有学者加以注意。因此有了邵康节易理与象数之学的兴起,出入于各种术数之间而形成《皇极经世》的巨著了。邵氏之学虽如异军突起崛立于上下五千年之间,但为探寻它的究竟,学虽别有师承,而实皆脱胎于术数而来,应当另列专论。自此以后,中国的“星命”“星相”“堪舆”“谶纬”“占卜”等之学识,或多或少,都受邵氏之学的影响而有另辟新境界的趋向。此类著作,或假托是邵氏的著述,或撮取邵氏之学的精神而另启蹊径。

由此而到了明代,“星命”之学,便有“河洛理数”“太乙数”“果老星宗”“紫微斗数”“铁板数”等方法的繁兴。“堪舆”之学,便有“三合”“三元”等的分歧。但“九宫(星)”“紫白”等方法,又通用于“星命”与“堪舆”等学说之间。其余如“占卜”“选择”之学,则有“大六壬”神数,与“奇门遁甲”等相互媲美。综罗复杂,学多旁歧,难以统一。且因历代学者儒林——传统的习惯观念,对于这些“术数”学识多予鄙弃,并不重视。专门喜爱“术数”的术士或学者,又限于时代环境的闭塞,读书不多,研究意见不得交流融会。故步自封而敝帚自珍的处处皆是,因此驳而不纯,各自为是地杂乱而不成系统。到了清初,由康熙朝编纂的《古今图书集成》,罗列资料,颇具规模。但并未研究整理成为严谨的体系,而且没有加以定论。乾隆接踵而起,除了搜集选择“术数”等有关的著作,分门别类,列入《四库全书》以内,又特命“术数”学家们,编纂了《协纪辨方》一书,以供学者的参考。对于学理的精究,毕竟仍然欠缺具体的定论。但是,它在中国文化思想的幕后具有的影响力量,依然如故。只是人人都各自暗中相信、寻求,但人人又都不肯明白承认。人心与学术一样,许多方面,都是诡怪得难以理喻,古今中外,均是如此。所以,对于幕后文化明贬暗褒的情形,也就不足为怪了。

(一九七二年南怀瑾先生讲述,朱文光记录于台北)

附录

邵康节的历史哲学

一个人天才和气质的禀赋,虽然各有所长,但气质的禀赋,对于学问,实在有很大的关系。在北宋时代,与邵康节同时知名的苏东坡,曾经说过“书到今生读已迟”的名言,这句话虽然有点过于神秘之感,但在强调天才和气质的关系上,实在含有深意。中国文化史上知名的北宋五大儒之一——邵康节,有出尘脱俗的禀赋和气质,加以好学深思的工力,和温柔自处的高深修养,所以尽他一生学问的成就,比较起来,就有胜于“二程”和张载诸大儒。后来朱晦翁(熹)对他甚为崇拜,并非纯为感情用事。北宋诸大儒的学问出入佛老之后,创建了“理学”而不遗余力地排斥佛道之说。此外,不讲“理学”,留情佛老之学如苏东坡、王安石等人,又因各人对于世务上有了意见的争执而互相党同伐异,彼此攻讦不已,自误误国,与魏、晋谈玄学风的后果,可以说迹异而实同。其间唯有邵康节的学养见识,综罗儒、佛、道三家的精英,既不佞佛附道,亦不过分排斥佛老,超然物外,自成一家之言。单就这种态度和见解来讲,殊非北宋诸大儒所能及的。他的见地修养,除了《观物外篇》与《击壤集》,有极深的造诣,对《易经》“象数”之学,更有独到的成就。综罗汉、唐之说而别具见解,以六十四卦循环往复作为“纲宗”的符号,推演宇宙时间和人物的际运,说明“历史哲学”和人事机运的演变,认为人世事物一切随时变化的现象,并非出于偶然,在在处处,“虽曰人事,岂非天命!”因而他对“历史哲学”的观念,认为有其自然性的规律存在,本此著成《观物内篇》的图表,与《观物外篇》合集而构成《皇极经世》的千古名著。《观物内篇》的内容,好像是历史的宿命论,而又非纯粹的宿命论。可以说是中国历史上谶纬预言之学的综论或集成,同时也可以说是《易经》序卦史观的具体化。

中国文化星象历法的时间观念

年月日时的区分:根据《尚书》的资料,中国的历史文化,自唐尧开始,经过虞舜而到夏禹,早已秉承上古的传统,以太阴历为基准,确定时间的标准。一年共分为十二个月;每月均分为三十天;每天分为十二时辰——子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥;一时又分三刻。这种星象历法的时间观念,由来久远,相传远始于黄帝时代,这事是否可信,另当别论。但都是以太阴(月亮)为基准,所以代表了十二时辰的十二个符号,便叫作“地支”。扩充“地支”符号的应用,也可以作为年的代号,例如子年、丑年而到亥年以后,再开始为子年、丑年等循环性的规律。

二十四节气的区分:古代的“星象历法”,同时也以太阳在天体的行度作标准。所以中国过去采用的阴历,实际上是阴阳合历的。除了一年十二个月,一个月三十天的基准以外,根据太阳在天体上的行度与地面上气象的变化和影响,又以“春、夏、秋、冬”四季,统率十二个月。也等于《易经》“乾卦”卦辞所谓“元、亨、利、贞”的四种德性。并且除了以四季统率十二个月外,又进一步划分它在季节气象上的归属,而分为二十四个节气,例如“冬至、小寒十二月节大寒,立春正月节雨水,惊蛰二月节春分,清明三月节谷雨,立夏四月节小满,芒种五月节夏至,小暑六月节大暑,立秋七月节处暑,白露八月节秋分,寒露九月节霜降,立冬十月节小雪,大雪十一月节”等二十四个名号。这二十四节气的标准,是根据太阳与地球气象的关系而定,并非以太阴(月亮)的盈亏为准。

五候六气的划分:除了四季统率十二个月、二十四节气以外,又以“五天为一候”“三候为一气”“六候为一节”作为季节气候划分的基准。根据这种规例,推而广之,便可用在以三十年为一世,六十年为两世,配合《易经》六爻重划卦的作用。缩而小之,则可用在一天十二个时辰、刻、分之间与秒数的微妙关系。

这种上古天文气象学和星象学,以及历法的确立,虽然是以太阴(月亮)的盈亏为基准,但同时也配合太阳在天体上的行度,以及它与月亮、地球面上有关季节的变化。可是上古中国天文星象学除了这些以外,再把“时间”扩充到天体和宇宙的“空间”里去,探究宇宙时间的世界寿命之说,不但并不完备,实在还很欠缺。只有在秦、汉以后,逐渐形成以天文星象的公式,强自配合中国地理的“星象分野”之学,勉强可以说它便是中国上古文化的“时”“空”统一的观念。很可惜的这种“时”“空”统一的学说仍然只限于以中国即天下的范围,四海以外的“时”“空”,仍然未有所知。况且“星象分野”之学,在中国的地理学上,也是很牵强附会的思想,并不足以为据。青年同学们读国文,看到王勃《滕王阁序》所谓的“星象翼轸”,便是由于这种“星象分野”的观念而来。

邵子对“时”“空”思想的开拓

汉末魏、晋到南北朝数百年间,佛学中无限扩充的宇宙“时”“空”观进入中国以后,便使中国文化中的宇宙观,跃进到新的境界。但很可惜的,魏、晋、南北朝数百年间的文化触角,始终在“文学的哲学”或“哲学的文学”境界中高谈形而上的理性,并没有重视这种珍奇的宇宙观,而进一步探索宇宙物理的变化与人事演变的微妙关系。甚之,当时的人们,限于知识的范围,反而视为荒诞虚玄而不足道(关于佛学的宇宙观和世界观的补充说明,必须要另作专论,才能较为详尽)。直到北宋时代,由邵康节开始,才撮取了佛家对于形成世界“成、住、坏、空”劫数之说的观念,揉入《易》理“盈、虚、消、长”“穷、通、变、化”的思想中,构成了《皇极经世》的“历史哲学”和“易学的史观”。其实,邵子创立《皇极经世》“易学史观”的方法,我想他的本意,也是寓繁于简,希望人人都能懂得,个个都可一目了然。因此而“知天”“知命”,“反身而诚”而合于天心的仁性。并非是故弄玄虚,希望千载之后的人们,“仰之弥高”钻之不透的。无奈经过后世学者多作画蛇添足的注解,反而使得邵子之学,愈来愈加糊涂。

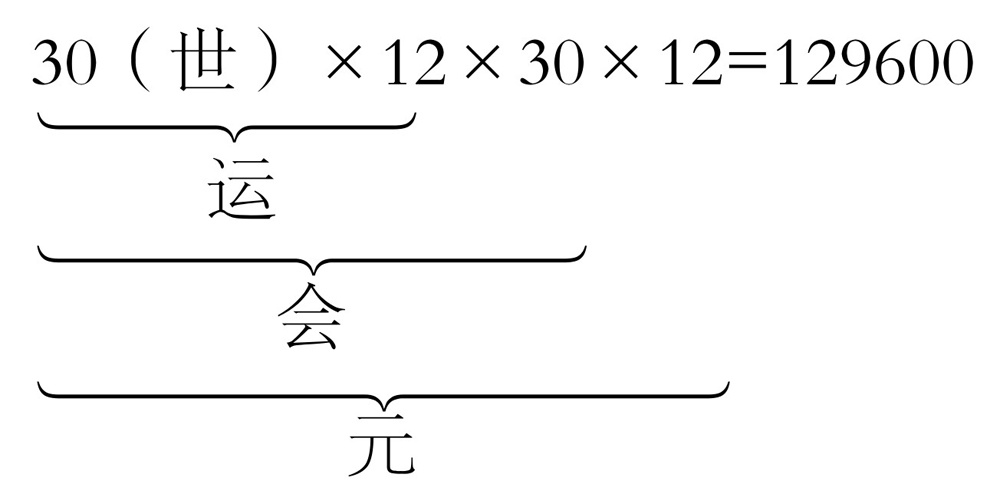

在邵康节所著人尽皆知的《皇极经世》一书中,最基本的一个概念,便是他把人类世界的历史寿命,根据易理象数的法则,规定一个简单容易记录的公式。他对这个公式的定名,叫做“元、会、运、世”。简单地讲,以一年的年、月、日、时作基础。所谓一元,便是以一年作单元的代表。一年(元)之中有十二个月,每个月的月初和月尾。所谓晦朔之间,便是日月相会的时间,因此便叫做会。换言之,一元之间,便包含了十二会。每个月之中,地球本身运转三十次,所以一会包含三十运。但一天之中又有十二个时辰,每一个时辰,又有三十分。因此把一运之中包含十二世,一世概括三十分。扩而充之,便构成了“三十年为一世,十二世之中,共计三百六十年为一运。三十运之中,共计一万八百年为一会,十二会之中,共计十二万九千六百年为一元”。一元便是代表这个世界的文明形成到毁灭终结的基数,由开辟以后到终结的中间过程之演变,便分为十二会,每一会中又有运世的变化。这种观念大致是受到佛学中“大劫、中劫、小劫”之说的影响而来。如果把它列成公式,便如:

但是这种算式,在一般没有算学素养的人是不容易记得的,因此便把一元之中的十二会,用子、丑、寅、卯等十二地支作数字的符号,便于记忆。由世界开辟到终结,便分成了十二会。于是“天开于子,地辟于丑,人生于寅”的观念,便由邵氏的“元、会、运、世”之学中形成为后世阴阳家们的共通观念了。

邵子创立了“元、会、运、世”之学,用来说明自开天辟地以来,到达最后的“亥会”,合计为一十二万九千六百年。但邵子所说的天地始终之数,并非就是地球由出生到毁灭的寿命。这个“元、会、运、世”的数字之说,只是大致相当于佛学所说的一个“小劫”,是说世界人类文明的形成到毁灭的一段过程。佛学只用“刀兵”“饥馑”“瘟疫”等人类社会的活动现象作说明。邵子却以数字配合卦象作代表。至于循环之说,又与轮回的道理,默相契合,颇堪玩味。

(一九七二年,南怀瑾先生讲述,朱文光记录于台北)

《未来预知术》出书记

人生世事,假使划分过去、现在、未来为三分段,则过去多追悔,未来不可知,所谓现在,亦但随逐时势运会而转,极少能尽如人意者。于是上下亿万年,纵横九大洲之人类,莫不设想未来,求其先知以为快。故无论宗教、哲学、科学如何发展,所谓先知者及预言者,终为世人所向往。我国先民求预知之道,相同于世界各民族祖先文化,大致多假借依通之术聊当神通,如占卜、卦筮之斑斑可考也。

迨周文显扬《周易》以来,浸假而汇通于春秋后出之阴阳家言,因之以占卜而求预知之学,辄成一家之术者,如东汉时代焦赣之《易林》,京房之《易传》等作,相继问世。一变再变,而形成《火珠林》卜卦等术数,大异《周易》之趣。然深邃焦京术数之易学者,固知其因时移世易,用原始《周易》之术数,已不足以概人事日繁之世,故不背易理而新创随时之说者也。

魏晋以降,“关朗易传”犹继焦京等易学而再变,差可应世。迨乎宋代,邵子康节乘时崛起,融贯易理、阴阳、风角诸术,别成一家之言。其大著如《皇极经世》,小术如后人托名之《河洛理数》等书,不一而足,风行数百年。明朝中叶以后,则复有《太乙数统宗》等术,比翼邵子之学而并行,唯作者自遁其名,考证为难。

清朝以还,继周易筮法,焦京余绪,邵子《河洛理数》,“太乙术数”等法则,愈演愈趋小径,大多皆以“卜筮正宗”之金钱卜法为准,实为《火珠林》之遗术也。

晚清末造,占卜灵验之术,所见所知,颇有多家新著,然皆并行不悖,难论轩轾。要之,变而通之,神而明之,在乎其人,不在其定式。

近日旅居海外学人陈君得清,遥寄《未来预知术》一书见赠,乃自搜购于域外之绝本,阅而不觉为之展颜。其术其辞,简明扼要,有如《易林》之隽永,有如《河洛理数》之平言,复有如神庙籤诗之俚句,融通雅俗,颇堪玩味。作者虽不可考,然其玩索易理而有得者,亦至幽且深矣。与其秘作枕中鸿宝,何如公之于世,庶使昔人心力,不沉埋于未来,亦足乐也。是以付印,并为之记。

(一九八〇年冬月,台北)